- 二.俳句

俳句から小説へ――小説家漱石の弟子としての寅彦

寅彦は、漱石に俳句の指導を受けていた明治31年から第五高等学校を卒業し東京帝国大学に入学することになって子規に会った明治32年までの2年間で、合計822句を作っていたが、留学のために7月に漱石が熊本を離れて9月に横浜からプロイセン号で出発した明治33年(1900年)になると、俳句の数は159句に減った。また妻夏子が病気療養のために高知に帰り、自分も肺尖カタル療養のために1年間休学した明治34年にはさらに減って、110句になり、子規が亡くなり、夏子も亡くなった明治35年(1902年)には、7句に激減している。また漱石が留学から帰って東京に住むようになった明治36年の作句も11句でしかなかった。

漱石から直接指導を受けていた熊本時代が、寅彦がもっとも俳句に打ち込んでいた時期だった。その後、留学中に子規が亡くなったこともあってか、帰朝後漱石は以前ほど熱心に俳句を作らなくなり、明治37年には、新体詩や俳体詩、連句を作るようになっていた。寅彦もまた師の漱石と歩調を合わせるかのように俳句から遠ざかって行った。

寅彦は、明治38年頃から『ホトヽギス』に小説を載せるようになった。きっかけは、寅彦が『藪柑子集』(大正12年2月/岩波書店)の自序で次のように書いているように、師の漱石が小説を発表しはじめたことであった。

明治三十八年の正月に、先生の「我輩は猫である」が現はれて、「ホトヽギス」が新しい活気

を帯びて来ると同時に、先生の周囲も急に賑やかになつた。時々先生の家で写生文や短篇

小説の持寄り会が催されたりした。さういふ空気に刺戟されて、自分も何かしら書いて見

たくなつたのであつた。「団栗」の出たのは、先生の「猫」の第三回と、「幻影の盾」の

現はれた、第百号の増刊であつた。「花物語」の出たのも、矢張何時かの増大号で、先生

の「文鳥」を始めとして、碧梧桐、鼠骨、彌生子、左千夫の創作が並んで居た。

寅彦は、目次に「(小説)」とある「団栗」を明治38年4月号に「寺田寅彦」の本名で載せたのを初めとして、「竜舌蘭(小説)」(明治38年6月号)、「森の絵(小説)」(明治40年1月号/漱石「野分」掲載)、「枯菊の影(小説)」(明治40年2月号)や、「藪柑子」の筆名で載せた「伊太利人(小説)」(明治41年4月号巻頭/漱石「創作家の態度」(論文)掲載)などの小説を『ホトヽギス』に発表して行った。なお、明治41年10月号に「藪柑子」の筆名で漱石の「文鳥」の次に載った「花物語」は、「(小説)」という注記はないが、その少し前、同年7月~8月『東京朝日新聞』『大阪朝日新聞』に連載された漱石の「夢十夜」の影響を考える説もあるように幻想的な世界を持つ作品である。寅彦は小説でも漱石の弟子であった。

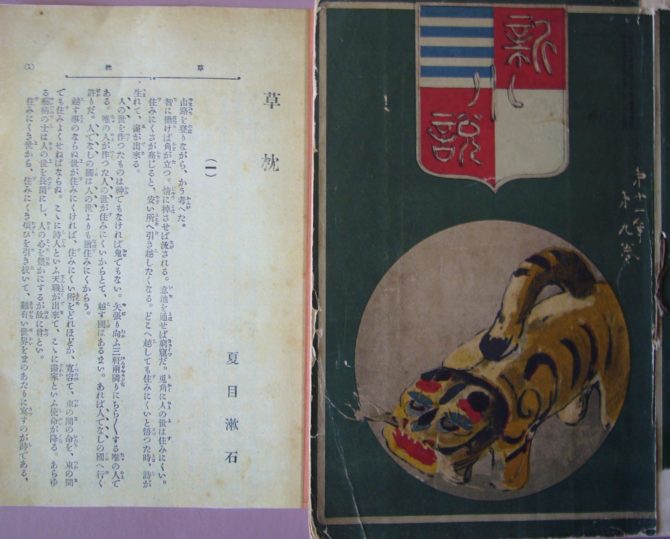

ただ、寅彦は一方的に漱石の影響を受けていただけではない。小宮豊隆が「『藪柑子集』の後に」(『藪柑子集』)で「『春秋』の筆法を用ふれば、集中に収められた『団栗』や『竜舌蘭』は、三重吉の『千鳥』の父であり、漱石先生の『草枕』の祖父である。」と書いているように、『ホトヽギス』掲載の寅彦の小説が『新小説』明治39年9月号掲載の漱石の『草枕』などにも影響をあたえた可能性が考えられないわけではない。小説の創作では寅彦と漱石は互いに影響をあたえあっていたのかもしれない。

(夏目漱石「草枕」掲載『新小説』明治39年9月号)

(夏目漱石「草枕」掲載『新小説』明治39年9月号)

※漱石は、第五高等学校在職中、同僚の山川信次郎と明治30年の暮から翌年の正月にかけて「草枕」の「那古井の温泉場」のモデルになった熊本県玉名郡の小天温泉に滞在した。

(「花物語」掲載『ホトヽギス』明治41年10月号)

(「花物語」掲載『ホトヽギス』明治41年10月号)

※夏目漱石「文鳥」のほかに伊藤左千夫「紅黄録」等掲載。